|

有些人学问好,尤其是学佛的人,研究过经律论,也了解佛经,成就了什么呢?成就了一个很严重的错误——“增上慢”。一切众生,不仅仅是人,所有一切生命的贪、瞋、痴、慢、疑都是与生俱来的。贪、瞋、痴,大家都听得很多了。慢,慢是什么呢?慢就是我,我们常听见别人讲口头禅,或听到街上发脾气的人骂一句“格老子”,这句“格老子”就是我慢。世界上没有一个人不觉得自己了不起。即使是一个绝对自卑的人,也会觉得自己了不起。有自卑的人都是非常傲慢,为什么傲慢?因为把自我看得很重要,很在乎自己,但是又比不上人家。自卑与自傲其实是一体的两面,同样一个东西。一个人既无自卑感,也不会傲慢,那是非常平实自在。

中国文化里,庄子有一个比喻傲慢的典故 “螳臂当车”。他说螳螂发起脾气来,举起两只细长的手臂,想把车子挡住,不让车子过,结果可想而知,不但被压扁,连浆都压出来了。庄子这句话是比喻人“不自量力”,超过自己能力、智慧范围的事非做不可,螳螂当时怎么会有那么大的勇气,想用两只手臂去挡车子?就是因为“我慢”。一般人常说:“格老子,我不在乎!”你不在乎就变成肉酱啦!

众生的我慢与生俱来,一个人如果能去掉慢心,那就快要修到“无我”了!从心理学的观点可以看出,我慢特别高的人,所做的事情都古里古怪,由于傲慢的变态心理,在某一方面就显现出来了。一个怕羞的小孩,看到人就躲,是不是窝囊?根本不是,他表面上怕羞,内心却非常傲慢。

还有疑,多疑,对任何事、任何人,尤其对修持信不过。贪瞋痴慢疑是众生的劣根性,不容易去掉。慢与疑包含在贪瞋痴中,痴是没有智慧。在修持上慢与疑比较容易看到,比较容易了解,因此通常只提贪、瞋、痴,比较少提及慢、疑。

我们对我慢已有了了解,再看什么叫增上慢?增上慢是人本来只有慢心,因某种原因又把慢心的作用发挥得更淋漓尽致。譬如学问好、多闻的人,最容易产生增上慢。岂止学问,一切人在任何方面有些成就,更高更上的慢心必然随之增加。像聪明人本来就自以为了不起,聪明人若再加上学识、经验,如果走上坏路子,就是古人所说的“学足以济其奸”,不学还好,有了学问更助长其作恶。

中国历史上的奸臣,都是人才,都是学识一流的人才,像众人皆知的秦桧,学问之好,头脑之聪明,在一人之下,万人之上,可以一手遮天,蒙骗上面的人,其本事之大,可想而知。一个部下,能把高明的老板瞒住,看不到下面的事情,那绝非普通人所能做到。这些人往往都是“多闻之士”,学佛最容易犯这个毛病。

我经常公开告诫大家,菩萨道很不容易做到,以我自己为例,如果今天有人要我一只膀子,那我舍不得,我还要用它,我还要写字呢!我做不到。头、目、脑髓一切都拿来布施,我做不到。所以我不敢轻易说自己在学佛。但是我看到许多人一学佛以后,不管在家出家,经常犯“天上天下,唯我独尊”的毛病,我也常提醒他们注意,“天上天下,唯我独尊”的是教主,是我们的老师释迦牟尼佛,可惜不是你也不是我呀!甚至还有一种谬论,常听有些人说:“不识字、不研究佛经不要紧,六祖还不是照样开悟,六祖并没有靠读书开悟。”我说:“那是六祖,你不是六祖半,更不是七祖,对吧?”六祖是没有读书,但是他碰到了五祖,有位好老师。像释迦牟尼佛也不靠祖师开悟,他可没说不读书。释迦牟尼佛在十八岁以前就成就世间一切学问,为什么你不肯读书?不肯跟佛陀学呢?

学佛讲皈依,皈依佛,皈依法,皈依僧;讲四无量心,早课晚课,不知念了多少遍。法门无量誓愿学,无量法门也包括邪魔外道吧!无量,你学了几个量?统统犯了增上慢戒。增上慢是个戒,增上慢的反面就是谦虚,绝对的谦虚,就是老子所讲的“虚怀若谷”。所以,大家要学习不犯增上慢,这里讲的只是戒,更重要的是:要戒除增上慢的心,才会增长多闻。

……

增上慢的果报是什么?往下看。

“覆蔽心故”,增上慢把自己的本心盖住了,以为自己了不起,自认自己观念是对的,别人都是错的。也许现在我年纪大了,比较少见;年轻时在大陆上看到增上慢的人可多啦!他们的声望、名气都吓死人的,那种增上慢之重,那真是不得了。话说回来,我们年轻的时候也相当增上慢。

……

这种增上慢没有方法制伏,除非你比他还要慢,那么如何做到呢?你要多闻,学问要比他好,有正见,有真修持,否则没有办法。

佛在经典中告诉我们,学问越好,所知障越多,修道证道越难,他生来世的果报,是一个思想家、一个学者,不能证果。不但大乘菩萨果位证不到,小乘的果位也不可能。

你们常挂在嘴边的“外道”,外道并不是你们所想象的其他宗教,或是邪魔歪道,外到哪里去啊?凡是心外求法都是外道,有学问,有思想,能言善辩,讲理头头是道,叫他拿身心来证明,一无所能,因思想、念头静不下来,不能专一,不能定。所以学问越好,越容易产生增上慢,自己把自己的本心本性盖住了,“自是非他”,自己认为自己的观念才是对的,别人不对。

所以,大乘菩萨道的大戒第一条就是“自赞毁他”,大乘菩萨道首先要学习的是真正的谦虚。

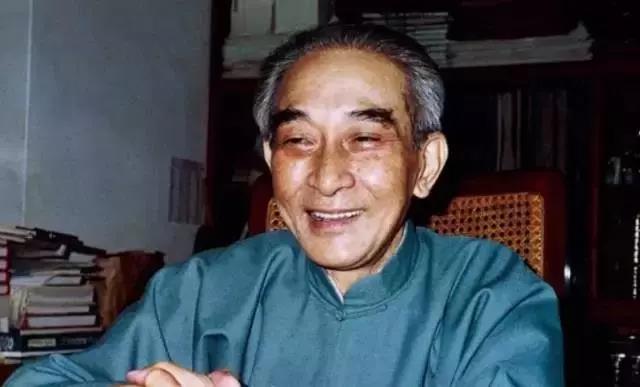

——南怀瑾先生《药师经的济世观》

|